王菲为什么会给张一白唱主题曲?

“良多人说我是一个精明的商人,那个问题你怎么不问呢?”

文/庞宏波

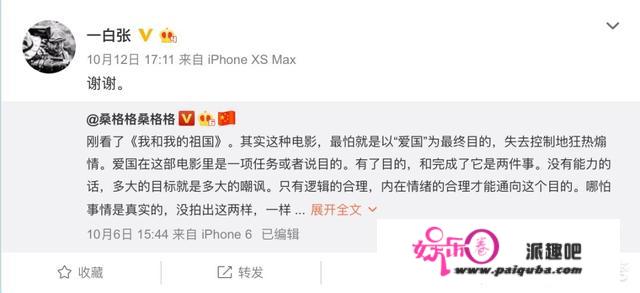

王菲演唱主题曲是你的主意吗? “还实不是我,所有人都觉得那是我的主意,说王菲是我的王牌。但我不克不及夺 那个功,那是一个很复杂的故事,但确实不是我。” 《从你的全世界路过》就有人问你,你那个年纪为什么仍是如斯固执于拍恋爱片? “我如今还在拍恋爱片,那又不是什么丢人的事。” 关于“标签”,那是张一白永久绕不开的话题。但关于“标签”,张一白也用几乎本身特殊 的重庆通俗话一次次回应。 现在,《我和我的祖国》进进 到了收官阶段。可能关于“标签”,没有比如今更好的时刻往 申明。在上映前,七个导演结合执导短片式的片子在片子史上从没有胜利的案例。假设 再加上主旋律如许天然具有成见的标签,更是如斯。 但从成果来看,《我和我的祖国》用成就申明了一切。 而关于导演,成见似乎从未消逝过。其实不但是张一白,在每部片子上映的时候城市有针对导演各类各样的言论。成见,成为了最廉价也最便当 表达本身不满的“兵器”。 关于一个习惯性被成见的张一白,末于拍摄了一部成见其实不大的片子。翻看张一白近期的微博评论,此次的“成见”已经变得细碎。以至在为数不多的“差评”里网友会第一时间还击:对不起,我最喜好的就是《相遇》。” 在见到张一白的整个过程里,张一白提到一句话“知我者我心宽慰,不知我者,我也不克不及敲开你脑袋,让你理解我。”

1

谈《相遇》:恋爱片的“抉择 ”

类型。

那一代支流的年轻看 寡其实关于献礼片的“定义”,绝大大都都来自于《建国大业》。海量明星、时代叙事、伟人事迹成为了那类片子一致的标签,虽然后来的主旋律片子逐步完成了“由大到小”的人物变迁,但献礼片现实上并没有几导演情愿 往 触碰。 而那一次,《我和我的祖国》集结了七位导演,其更大的标签就是类型片。此中,张一白拍摄了以两弹一星为布景的《相遇》。那其实是一个时代布景极其厚重的故事,而那个故事最一起头来自于陈凯歌关于儿时的记忆。 关于1963年出生于重庆的张一白来说,显然关于那件事没有太大的印象。不外类似的场景让张一白想到了1971年第一颗人造卫星胜利的时候。“我的印象里街上都是人,大卡车上各人把人民日报的号外撒出来,喊着。晚上用半导体收音机频频放着东方红,阿谁时代的那种工具是诱人的。” 而如许一个厚重且具有强烈时代感的故事,张一白仍然用了恋爱片往 呈现。“所有庞大 的叙事,所有伟大的豪情,最初都回 结于私家的的豪情傍边。”但也是因为那个抉择 和张一白联络在一路,让一部门人起头不解。

“为什么必然要固执于恋爱片?” 其其实《从你的全世界路过》上映之前,就有良多人问张一白。按导演代际划分,应该被划分到第六代但比第六代年长的张一白,为什么仍是固执的往 拍恋爱片。 “我如今还固执的往 拍恋爱片,我觉得又不是丢人的事。那个年纪怎么了?我拍着恋爱片,但是那里面也不竭的带着我的一些试探 ,我对生活的一些看 察,以至我本身的一些改动。我关于恋爱片的理念发作着变革,从青涩的、单纯的豪情追想渐渐 变革成对现实中间情面感的存眷,对炊火气的一种存眷。那是和我之前所有恋爱故事纷歧样的(处所),时代大水之中的男女私交。” 张一白关于恋爱片的“执念”某种水平上表现在一些细节上。例如任素汐演的方敏描述到张译演的高远捧着西瓜来的时候,太阳必然得照到他的脸上。为此,那个并非“泪点”的镜头拍了大要二十几条。 不外,张一白谈到了《相遇》傍边在公交车上的那一场重头戏,他稀有的转了微博上一位读者的微博对本身的好评。

“其实把他人夸你的话说出来其实也挺好笑的(笑),但是我觉得他懂我,就是张译演的高远摘掉口罩从公交车上下来,任素汐演的方敏还沉浸在本身的恋爱傍边,阿谁留下来的镜头他解读了良多,让我也觉得挺不测,挺冲动 的。” “我看到的就有一个批判 是说你不懂叙事,都是靠台词。我觉得好笑的是,莫非我要把闪回的故事全数拍出来吗?那你又会觉得我太浅薄。” 其实假设 认真往 发掘 那一次关于张一白的成见,良多是在上映前就产生的。那其实其实不只呈现在张一白的身上,而是良多导演都面对的懊恼。 “有些工具我觉得是带有成见的,那我也没得聊了。 有些工具就是觉得张一白你就是那么浅薄,你就不会拍片子,他永久带着那个成见,那就永久没得聊了。比起我之前的片子,我觉得(《相遇》)几乎都不喊 争论,以至我都觉得都是好评如潮(大笑),但我觉得之前片子的争议比那个大的多得多。我在片子里抉择 了很通俗的表达,有的人觉得太浅薄, 如今抉择 了委婉的表达,他仍是觉得你太浅薄。”

2

谈《后来的我们》:我半年后想哭

关于张一白,似乎良多人总会联想到“那件事”。

往 年五一档,《后来的我们》退票事务至今仍是一个未解之谜。“一夜之间翻盘,你的劳动被倾覆,对创做者来说不知所云,如今都不晓得本相。” 其实一年多之后再翻出来那件事,并没有几意义。在见到张一白谈及那个话题的时候,没想到张一白说“能够谈”。 从《后来的我们》的我们起头,包罗之后的《来电狂响》、《我和我的祖国》三部片子在各自的档期都拿下了很高的票房成就,但比票房成就重要的是假设 将那三部片子联络到张一白,细心的话会发现此中有一丝改变。 良多人认为《后来的我们》“那件事”改动了张一白,出格 是《来电狂响》和《我和我的祖国》在差别水平上都有着强烈的“现实感”。但在张一白看来,实正的拐点或者说“改动”是《从你的全世界路过》。

“其时在重庆拍的时候,就意识到把感情置身于现实生活之间。所以当十八梯那些场景呈现的时候,我觉得是带着人世炊火气息的恋爱故事。” 那点“改动”其实也运用到了《后来的我们》身上。那个发作于台湾的故事,被张一白提议放到了北漂的身上。 “其实北漂回乡就像一个大迁移,那些返乡民工骑着摩托车,固然不是那么都雅。但不管成婚的没成婚的,相爱的不相爱的,都紧紧搂着对方的腰,我觉得那就是恋爱。那些挤在火车站里,密密麻麻的,想不在一路都不可。那种被世界挤压在一路的(觉得),就是我如今想表达的恋爱。”

但当外界还没时机看到张一白的那种“改变”时,“那件事”成为了言论更大的焦点。做为监造,做为业内公认的“产物司理”,张一白不成制止的卷进 此中。 “对导演,出格 是一个女导演(来说),遭遇了和创做完全无关的工作,那是不公允的。那件工作自己,不晓得,我也往 问过发行方,问到底发作了什么。各人也拿着无数证据拍着胸脯说我们没干什么,但是一而再再而三的有言论。那件工作确实对我来说觉得很委屈,也让我憋着一口气。” 虽然已颠末往 一年多,张一白“能够谈”。但关于那个话题,张一白分享了一个“不晓得能不克不及讲的故事。” “往 年的12月31日,我在重庆拍戏。下战书,在房间里,看到微博上有一段视频,是《后来的我们》片尾的阿谁彩蛋,我本身(停顿)哭了一场。阿谁时候同时也在做着《来电狂响》 ,阿谁时候也上了。那一年,我固然在导演面前我拆的很顽强,我是监造,但她承担 的委屈、压力和痛苦,我同样在承担 。”

3

谈监造:关于“精明”

不测。

关于张一白,良多人因为他屡次胜利的营销案例,给他贴上了“产物司理”的标签。但从“产物司理导演”到如今,张一白参与了更多片子的导演和筹谋工做。“产物司理都过时了,早都不是产物司理了,我都快成总司理了。良多人说我是一个精明的商人,对吧?有人那么说过的,那个问题你怎么不问呢?” 面临那种“量问”,张一白似乎其实不期看 得到谜底。“其实我没那么精明,实的不算(凝视 )。我不是颠末算计,我只是喜好它,倾尽全力用我的常识、伶俐 、感情往 做成。那你说《我和我的祖国》有什么利益,是有片酬仍是有分红?但那件工作,主旋律、献礼片、七个导演七个故事,没人做成。那事他人都没干成,我(看看)能不克不及干成。” 现在的张一白,监造的频次显然已经超越了导演的频次,那也是外界的一个疑问,良多量疑也因为那个疑问而来。但张一白仍是分享了一个让人有点不测的故事。 “良多人来找我,说张导演,我们把钱给你,你什么都不消干,就来参与两次活动,挂你的名做监造。” 张一白低着头,微微抬起来很快速也很小声的说“不干,绝不干。”

“人家觉得给你的钱也很多你的,(但我觉得)我要做的第一个是我情愿 全程参与的工作,第二绝对的话语权,此外都能够再谈。我只能挑我感兴致 的能让我全程参与但也说话算数的工作。” 业内,“营销找张一白”似乎早就不再是一句调侃,从间接的签名监造到出营销点子,关于“张一白”似乎和营销挂上了亲密 的联络。 但关于做什么样的监造,张一白的答复几让人不测。好像在《我和我的祖国》中,做为总筹谋的张一白负责主导整个片子的鼓吹 和发行。但张一白承认邀请王菲是本身的主意,“我不克不及夺 那个功”。 事实上,在往 年岁尾圣诞节事后,陈凯歌、张一白、黄建新、傅若清一同来筹议《我和我的祖国》。担任总筹谋的张一白,除了主导后期的鼓吹 和发行外,还承担了整个片子的包拆和串联。包罗《我和我的祖国》片名、片头设想以及故事之间的串联,都来自于张一白的创意。 关于良多导演来说,“贸易”素质上仍然是一个灵敏 词。假设 将“商人”和“导演”挂在一路,是绝大大都导演都不情愿 往 承担 的。 “我觉得我就是热爱(片子)那件事,凡是和片子相关的我都想测验考试。我不在乎他人怎么定义,我在乎的是本身还有没有热情。我的生活其实已经没此外乐趣了,跟着电商的增加,本来还能逛逛书店,逛逛音响店。如今也没了,是被褫夺了。把时间和生命只能放在片子身上,我不在乎该做仍是不应做,我把本身定位是一个片子人,我既能做导演,也能在其他方面带着创做的热情往 做。” “我有一次看剧本,过程中从头笑到尾,管他妈的,也许拍出来,他人会说张一白他妈的那么稚嫩 。但是为什么不克不及简简单单,很单纯的往 做一件事呢?当然被人说必定也不兴奋 ,不兴奋 就不兴奋 呗,碰着 我喜好的工具我就是想往 做,所以我有可能接下来的(戏)可能是特殊 不高级,特殊 不牛逼(笑)。” 良多导演城市谈到《我和我的祖国》傍边那些不被群众所随便看到的“私货”,但把那个问题抛给张一白的时候,张一白否认的很痛快。“群众都看到了,他们冲动 的处所也是我想让群众冲动 的处所。” 但张一白仍是分享了一个关于《相遇》里他更爱的一个场景。“我最喜好的是张译从病院里出来上公交车那一小段。固然很短,但是花了很大的功夫。其实能够没有,在病院门口就能够上车。但是那一段是和平、宁静、市井,那哥们在人世最初的时候对生命的迷恋,他昂首看见鸽子飞过。” 在构图上,似乎绝大大都看 寡没有发现任何差别。但张一白关于那个场景的构图,可能是他全片构图上心思最重的一场。

“我日常平凡喜好摄影,马克·吕布1957年来北京拍了一张照片,透过窗户拍北京,那个我印象特殊 深入。所以,我们也透过窗户往 拍小孩跳绳,张译从中间走过,所以那是一个吕布或者说布列松式的构图,我想复原阿谁时代的工具,不单单是服拆或者说样貌。” 但在那个故事中间,张一白不断地笑。

我来回答