比起徐志摩林徽因,他才是《无问西东》最大彩蛋

最近,你的朋友圈一定被《无问西东》这部迟到五年的电影霸屏了。

最让小巴印象深刻的一幕是,陈楚生饰演的二十年代清华学子吴岭楠,文科全部满分,但理科却“不列”,这让他感到十分懊丧与迷茫。

他去找导师,导师问他坚持学理科的原因,陈楚生眼神空洞地说,“因为最好的学生都学理科”。导师沉默良久,告诉他,“你看到什么,听到什么,做什么,和谁在一起,如果有一种从心灵深处满溢出来的,不懊悔也不羞耻的平和与喜悦,那就是真实。”

这段对话可以说是整部电影的“剧眼”。而说出这句话的导师,其原型就是清华大学历史上最著名的传奇校长梅贻琦。从1931年梅贻琦出任校长,自此至他在台湾去世,一直服务于清华,因此被誉为清华的“终身校长”。

西南联大时期正值国家危急存亡之际,梅贻琦先生以天下兴亡为己任,带领师生在敌机轰炸、校舍简陋、阴雨严寒之苦中,孕育出了这段堪称中国教育史上的“珠穆朗玛”时期。

本期咪咕悦读汇,小巴推荐阅读《大学与大师:清华校长梅贻琦传》,由作家岳南写作,看完电影仍意犹未尽的你,不妨来读一读那个动荡年代里,梅贻琦先生的傲骨和风采。

清华校长梅贻琦传(节选)

西南联大之文、理、法、工等四院师生再次集中到昆明后,人气大盛,弦歌激扬高亢,铮铮然有铁骨之音。

惜经费来源与之相反,只有北大、清华原定经费的四成,加上南开应领教部补助之四成拨充,合计每月不足八万元,各方均捉襟见肘,要想搞点像样的建筑更是力不从心。

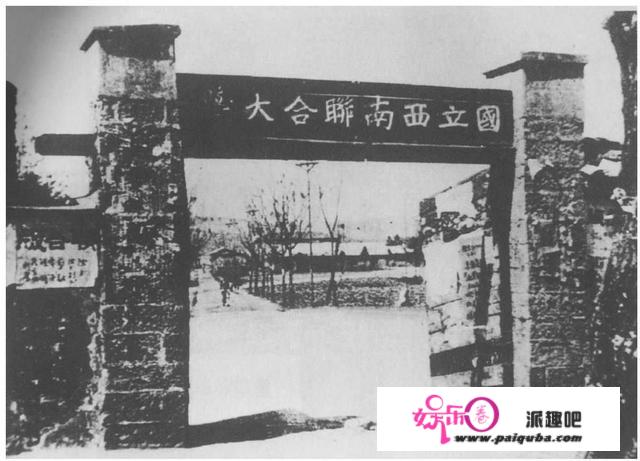

西南联大校门

时联大租赁的拓东路迤西会馆、江西会馆、全蜀会馆和盐行仓库等校舍,简陋至极,修缮后也只能算勉强应付。据工学院航空系学生梁维纶回忆说:

“在昆明拓东路的工学院,宿舍是一个由仓库改装、两进院木造两层楼四合建筑格局,房中排满了双层木床,臭虫繁殖特快,深受其苦。上课教室系由附近的一个会馆旧址改装,一切因陋就简。有个大班教室,系利用会馆中的一个正殿改装,并无隔墙,倒也通风凉快。某日上课,记得是刘仙洲教授讲授‘机械学’,那时风雨交加,冷不防雨水侵入,淋了刘教授一身,班上同学对此突发情况尚在发呆之际,刘教授却自我解嘲笑着说:‘前不久重庆友人来信问以此间上课情形,我回信告以一切满意,风雨无阻。这就是我们在联大读书了不起的地方,你们看是不是‘风雨无阻?’引得全班一片笑声。”

工学院如此,其他几个学院情形基本相同,尤其是女生宿舍更是狼狈,甚而像鬼怪魔幻大片一样令人恐惧。

时就读联大外语系的女生陆慈对此有过回忆,陆说:“我们女生住一个大庙里,我的那间宿舍就住四五个人,屋里有佛像,就拿草席挡着,那个房子终年漏雨,我们就把铺盖卷起来,拿脸盆、漱口杯接。所以一到下雨,假如没课,我们就往宿舍跑,要不然铺盖都湿了。那个时候真是很艰苦的。”

西南联大教室

另据联大校花王远定回忆,当时几个女生住的宿舍,“为地方上一大姓祠堂,范围不小,楼上下有许多大大小小的房间,进门是大的院子,就在此上体育课。二门不远是正厅,也是饭厅,我住在那里面的寝室内。有一天,楼上搬来一瘦小的同学,第二天就要迁出,都很诧异的问她,她说半夜房门被冷风吹开,只看见门外有双大靴子,所以不敢住下去了,听了后几夜未合眼”。

如此窘迫恐怖情形,对师生的生活及身心健康极为不利,必须设法改善。

于是,梅贻琦与蒋梦麟于云南省政府机关左右周旋并得到支持,这年7月,联大选定并购置昆明西北城外三分寺120余亩土地作为校舍建筑之用,初步预算暂定为二十万元,按梅贻琦向清华校友的通告,这笔建筑费,“系以中基会补助费之一部,即三校节余之款,凑合共得二十万元左右,当此工料均贵之际,联大建筑之力求简单,一因符抗战节约之旨,二亦因经费所限,不得不然也”。

西南联大学生正在上课

因而,校委会议决,整个建筑除图书馆和食堂使用砖木结构和瓦屋顶外,其他房舍与办公室使用铁皮屋顶并覆盖茅草。此举令具体负责建筑设计的清华校友、中国营造学社负责人梁思成,既同情又感动,曾当着梅贻琦的面流下了眼泪。

1939年4月,按照梁思成设计,联大新校舍在三分寺一片荒丘坟地里建了起来,其景观是:所有校舍均为平房,除图书馆和东西两食堂是瓦屋,只有教室的屋顶用白铁皮覆盖,学生宿舍、各类办公室全部用茅草盖顶。——尽管如此,毕竟有了自己的教室、宿舍、图书馆、餐厅等设施,用冯友兰的话说就是“肝胆俱全,有了这座校舍,联大可以说是在昆明定居了”。

西南联大办公区与新校舍

遗憾的是,因经费奇缺,新建教室及宿舍容量,尚不及全校教职员生及其家属所需的一半,36座茅屋宿舍中(东西走向12座,南北向24座),只能勉敷文、理、法三个学院学生之用。工学院仍留在原租住的拓东路三个会馆开课,其后设立的师范学院则租用昆华工校部分校舍,教职员工则在昆明城内自行觅舍租住。只有几位校领导因职务关系,办公室设在新校区,家舍仍需在城里租赁居住,条件同样局促简陋。

几年后,梅贻琦曾在日记中描述了一家人租住昆明西郊龙院村李家院子房舍的尴尬情形:“屋中瓦顶未加承尘,数日来,灰沙、杂屑、干草、乱叶,每次风起,便由瓦缝千百细隙簌簌落下,桌椅床盆无论拂拭若干次,一回首间,便又满布一层,汤里饭里随吃随落。每顿饭时,咽下灰土不知多少。”

西南联大部分教师及家属

在忍无可忍的情况下,梅贻琦一家搬到不远处惠家大院一幢小土楼一层租住,因小楼年久失修,显得格外破旧,但毕竟有了安身之处。不大的院落是二层建筑,除梅贻琦一家外,西南联大理学院院长吴有训、清华大学无线电研究所所长任之恭、数学系主任杨武之(杨振宁之父)、中文系教授朱自清等共14家50多人居住于此,这个院落成为当时西南联大人数最多、最集中的住宅点。

时在联大图书馆任职的唐冠芳一家住在楼上,许多年后,唐冠芳的儿子还记得这样一幕:有一天中午吃完饭,母亲照例收拾桌椅、扫地。正在这时,只听见楼下的梅家三姑娘高声喊道:“唐太太,你别扫地了,我们在吃饭!”原来,土碴与灰尘随着扫帚扫动顺着楼板的裂隙落了下去,成为梅家饭菜的“胡椒面”了。

住瓦房和小楼的梅贻琦尝了不少云南的灰土,而有幸迁往铁皮顶教室教书与上课的师生,同样深为苦恼。教室内除了黑板、讲桌、课椅(右边扶手上有木板,便于记笔记,因形似宣威火腿,又称火腿桌),别无他物。多雨的云南,潮湿与闷热使北方来的师生难以忍受。一旦遇到刮风下雨,铁皮便在屋顶发情似的抖动摇晃起来,并伴有稀里咣当、叮叮咚咚的叫嚣声,其声之大、其音之刺耳,早已压过了面呈菜色教授的讲课声。

有苦中求乐者,把这一独特风景写成对联在校园贴出,谓:

风声、雨声、读书声,声声入耳;

家事、国事、天下事,事事关心。

这一副对联,既是自嘲,也借以激励联大师生在举国抗战的艰苦环境中,按照“刚毅坚卓”的校训与民族共患难,为国家争未来。许多年后,在此就读的杨振宁对这段特殊生活仍记忆犹新,杨说:“那时联大的教室是铁皮顶的房子,下雨的时候,叮当之声不停。地面是泥土压成,几年之后,满是泥垢;窗户没有玻璃,风吹时必须用东西把纸张压住,否则就会被吹掉……”这位后来的诺贝尔物理学奖得主,连同与他一道获奖的李政道等学生,就是在这样的环境中一步步成长了起来,终于登上了世界学术的高峰。

我来回答