《悲剧的降生》:有限的生命,无限的价值

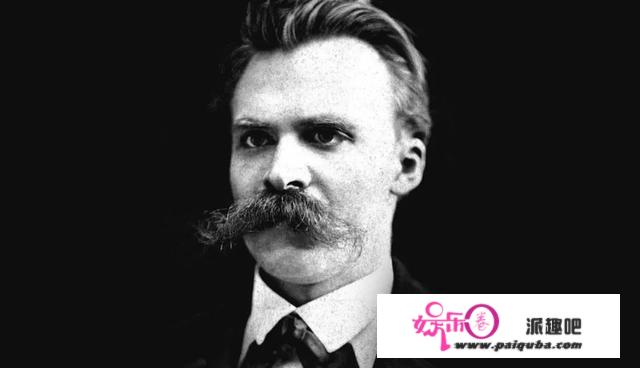

尼采与悲剧

——《悲剧的降生》要义疏解

吴增定

摘要:尼采在他的第一本哲学著做《悲剧的降生》中,将希腊悲剧的素质解释为以日神阿波罗精神和酒神狄奥尼索斯精神的彼此对立和彼此依存,由此开展出了一种奇特的悲剧哲学。那种悲剧哲学一方面深入地洞察了生命的有限性;另一方面却无限地必定和热爱有限的生命,而不是厌恶和否认生命。虽然尼采后来丢弃了《悲剧的降生》中的良多思惟前提,尤其是叔本华的形而上学和瓦格纳的浪漫主义艺术哲学,但他的悲剧哲学却贯串其哲学思虑的一生。

关键词:尼采; 悲剧哲学; 阿波罗精神; 狄奥尼索斯精神;艺术家的形而上学;

1

1872年, 年轻的尼采颁发了他的童贞做《悲剧的降生》。在那部诗意盎然、激情澎湃的著做中,尼采一方面阐发了希腊悲剧的起源、素质,以及最末衰亡的原因; 另一方面将希腊悲剧的复兴希望依靠于他其时的精神导师、出名的浪漫主义音乐家瓦格纳。做为巴塞尔大学的一位才调横溢、前途无量的古典学传授,尼采当然十分期望他的那部童贞做能在古典学范畴获得认可。但令他绝望的是, 《悲剧的降生》几乎遭到古典学界的一致批判和全盘否认。其时的古典学后起之秀、将来的古典学巨匠维拉莫维茨颁发了一篇关于《悲剧的降生》的出名书评,对该书提出了严厉的批判和指控。他攻讦尼接纳叔本华和瓦格纳的思惟牵强附会地解释希腊悲 剧, 完全歪曲 了后者的 原意。[1(xi)、,0]维拉莫维茨的攻讦招致尼采在古典学界的名声一落千丈,以致于后来不能不分开古典学研究范畴,以至最初辞去了巴塞尔大学的古典学教职。在其时的支流哲学界,尼采的那部著做也几乎没有获得任何正面的反应和回应。因而从承受的角度来说,尼采的《悲剧的降生 》完全可 以称得上 是一部失 败之做。[2]( P90 - 107) 、[3]( SS. 15 - 24)

尼采本人后来关于《悲剧的降生》的观点,几印证了那一点。在1886年该书的再版序 ( “一种自我攻讦的测验考试”) 中,尼采认可“它写得其实不好,鸠拙、难堪、比方过度而形象紊乱、易动豪情、有时甜腻腻变得女人气、速度不均、毫无逃求逻辑明晰性的意志、过于自信因而疏 于证明、甚 至思疑证 明的适恰性。”[4](P6)在《瞧那小我》等后期做品中,尼采也提出了类似的攻讦。总体上,尼采将《悲剧的降生》失败的原因总结为两点: 起首是在哲学上承受了叔本华形而上学的错误前提,其次是在美学上 遭到瓦格 纳浪漫主 义思惟的影响。[4]( P12) 、[5]( P73)

虽然如斯,我们仍然不克不及否认《悲剧的降生》在尼采哲学思虑生活生计中的重要地位。现实上,恰是在那部看似不成熟的童贞做之中,尼采通过对希腊悲剧的起源和素质的考察,第一次提出了对生命与实理的完好的哲学思虑。就像他本人后来所说, 《悲剧的降生》是“用叔本华和康德的套路来表达与他们的精神以及兴趣彻底相反的疏异而全新的价值评估”。[4](P12)关于尼采来说,悲剧绝非仅仅意味着一种单纯的艺术形式,而是代表了一种与传统形而上学截然对立的全新哲学或聪慧。那种“悲剧哲学”的底子精神是,一方面深入地洞察了生命的有限性,另一方面却回绝一切超越生命之上的形而上学、宗教或道德原则,由此无限地必定了生命的有限性。

若干年以后,当尼采进入其哲学思虑的成熟期间之后,他当然摒弃了《悲剧的降生》中叔本华的形而上学前提以及瓦格纳的浪漫主义基调,但仍然毫无保留地必定了该书中所提醒的悲剧精神,尤其是酒神狄奥尼索斯的精神。他不行一次地用狄奥尼索斯精神归纳综合其哲学的精华,也就是必定生命做为权利意志之缔造和扑灭的“永久轮回”。因而,当尼采在《瞧那小我》那部后期的思惟自传中称本身是“第一个悲剧哲学家”时,[5](P81)我们有理由认为,他所关心和思虑的问题仍然是《悲剧的降生》中的悲剧精神之素质问题。

2

尼采的《悲剧的降生》一书的思惟企图和构造其实不复杂。做为一部向瓦格纳致敬的著做,《悲剧的降生》把瓦格纳的歌剧推到了一个高尚的思惟舞台,而且将它同巅峰期间的希腊悲剧相提并论。为此,尼采起首阐述了希腊悲剧的起源和素质,然后切磋了它后来衰亡的原因,最初认为瓦格纳的歌剧不只意味着希腊悲剧的复兴,并且在更普遍的意义上代表了德国文化的重生。然而, 《悲剧的降生》的实正企图既不是自觉的歌颂瓦格纳的歌剧,也不但是从语文学和汗青学意义上阐发、考证希腊悲剧的起源,而是在哲学上思虑生命自己做为悲剧的素质。

在《悲剧的降生》一起头,尼采就指出希腊艺术中两种对立的精神,也就是所谓的“阿波罗精神”和“狄奥尼索斯精神”。那两种精神的详细表示别离是外型艺术和非外型的音乐艺术,而希腊悲剧自己则是那两种对立精神的连系。随后,尼采将阿波罗精神和狄奥尼索斯精神别离归纳综合为梦 ( Traum) 和醒 ( Rausch) 。所谓“梦”,代表了一种“美的假象” ( schoenSchein) ,犹如一层帷幕将实在的世界覆盖和掩盖起来。根据尼采的进一步解释,阿波罗或梦的精神就是叔本华所说的“个别化原理” ( pincipiiindividuationis) 。在叔本华的哲学中, “个别化原理”恰是假象、现象或表象世界的根本法例。在那个阿波罗式的“假象”或现象世界之中,包罗人在内的世间万物都遵照时间、空间和因果性的形式法例或次序,所有的个别彼此之间判然有别,在那个现象世界之中有条有理地存在。在那个意义上,尼采把阿波罗所代表的“个别化原理”理解为一种“节造”、“适度”或“自知之明”。用尼采本身的话说:

如许一种对个别化的神化,如若它被认为是号令性的和造定原则的,那么,它现实上只晓得一个定律,即个别,也就遵守个别的边界,希腊意义上的适度 ( das Maass) 。阿波罗,做为一个道德神袛,要求其信徒适度和自若———为了可以遵守适度之道,就要求有自知之明( Selbsterkenntnis) 。[4](P38)

就希腊艺术而言,荷马史诗和多利安建筑艺术就是那种“节造”或“适度”精神的典型表现。在“阿波罗文化大厦” 之中,矗立着壮美的奥林匹亚诸神,“他们的事迹在光辉四射的浮雕中表示出来,粉饰着它的雕饰斑纹。”[4](P30)

单就阿波罗精神来说,尼采对希腊艺术的那种理解显然不是什么史无前例的首创之见。早在18世纪,出名的艺术史家温克尔曼就把希腊艺术的根本精神归纳综合为“崇高的单纯、静穆的伟大”( edle Einfalt und still Groesse) 。那种观点深入地影响了歌德、席勒、施莱格尔、谢林和黑格尔等大都德国艺术家和哲学家,而且持久成为德国粹术界和思惟界的一种支流定见。尼采的独到之处在于,他认为那种阿波罗式的“单纯”和“静穆”精神仅仅是希腊悲剧精神的一面,而与之相对的另一面,也是更重要的一面,则是狄奥尼索斯精神,也就是醒的精神。

做为阿波罗精神的对立面,狄奥尼索斯或醒的精神意味着“个别化原理”的扑灭。那种扑灭招致了两种相反的效果。一方面,个别对本身生命或存在的偶尔性、有限性以及扑灭感应恐惧; 另一方面,他也恰好由此融入一个更本来的太一 ( das Ur - Eine) 世界,并为此而感应快乐,以至沉醉。那个“太一”代表了一种远古的泰坦诸神世界,一种原始、野蛮、非理性的生命意志、激动或力量。在那个“醒”的世界之中,一切个别之间的次序、边界和法例都不复存在,“不只人与人之间得以从头缔结联盟: 连那疏远的、敌意的或者被征服的天然,也从头庆贺它与本身失散之子———人类———的息争日”。[4](P25)因而,恰是因为“个别化原理”的幻灭,人与人、人与万物皆融为一体,回归来源根基的“太一”。

尼采指出,表现狄奥尼索斯或醒的精神的典型艺术形式起首是希腊远古时代的青铜艺术,然后是荷马之后的抒情诗。与表现阿波罗精神的外型艺术 ( 荷马史诗、多利安建筑等) 差别,抒情诗做为狄奥尼索斯精神的表现,在素质上是一种非外型的音乐艺术。遭到叔本华的影响,尼采认为,音乐做为一种艺术,是“太一”或生命意志的间接表达,无需借助任何前言或外型。“狄奥尼索斯式的音乐家则无需任何形象,完全只是原始痛苦自己及其原始的回响”。[4](P45)因而,当以阿尔基洛科斯为代表的古希腊抒情诗人纵情放歌时,他并非像现代浪漫主义诗人那样在表达他的“自我”或主不雅感情。恰好相反,他所表达的是“独一的、实正存在着的、永久的、根据于万物之根底的自我”,[4](P45)也就是原始的生命意志或“太一”。

3

尼采把阿波罗和狄奥尼索斯看成是彼此对立的两种艺术力量或精神: 前者代表了“个别化原理”,强调次序、节造、适度和自知之明;后者做为“个别化原理”的扑灭,不只意味着个别之存在的有限和虚空,并且提醒了更深条理的原始生命意志或“太一”。就像芬克 ( Eugen Fink) 所说的:

阿波罗和狄奥尼索斯一起头就被提醒为希腊人的艺术激动的两个方面。阿波罗象征着外型的激动,他是了了、亮光、标准、外形、漂亮比例之神。另一方面,狄奥尼索斯是无节造的紊乱、不合标准、生命涌动之大水和性狂热之神。[6](P15)

但是,尼采再三强调,阿波罗和狄奥尼索斯那两种艺术精神固然彼此对立,但却绝非彼此独立和别离,恰好相反,它们本来就是彼此依存。只不外,那种彼此依存的绝非如黑格尔的辩证法所说的“对立同一”,因为那二者之间的对立既不成能被消弭,也不成能被“扬弃”,更不成能同一或转化为更高的精神形态。毋宁说,狄奥尼索斯和阿波罗在对立、抵触和严重之中彼此依存,无论哪一方都离不开另一方。“没有狄奥 尼索斯, 阿波罗就 不克不及存活! ”[4](P39)反之亦然。那两种既彼此对立又彼此依存的艺术精神,在希腊悲剧之中获得了完美的表示。[4](P41)

尼采把希腊悲剧中的狄奥尼索斯精神逃溯到悲剧中的音成功分,也就是合唱队。他认为,悲剧的合唱队或歌队并不是如施莱格尔所说的那样代表了悲剧的抱负不雅寡,而是表现了悲剧中一种萨提尔式的奥秘热情和激动。在那种合唱队音乐的传染下,无论是悲剧的仆人公,仍是不雅寡,都似乎被“施魔”了一般,遗忘了本身的个别存在,同做为原始生命意志的“原始存在”( Ursein) 或“太一”完全融为一体。与之相对,悲剧中的阿波罗部门就是悲剧的舞台、场景和对话,它们配合构成了一个梦境一般的世界。在那个世界之中,表现在仆人公和不雅寡身上的狄奥尼索斯式精神,也就是那种原始的生命意志或“太一”,获得了个别的形态,或者说“被客不雅化”。尼采说:

据此,我们就在悲剧中看到了一种底子的气概对立: 一方面在狄奥尼索斯的合唱歌队抒情诗中,另一方面是在阿波罗的舞台梦境中,语言、色彩、话语的灵敏和力度,做为两个彼此间完全别离的表达范畴而表示出来。狄奥尼索斯在阿波罗现象中客不雅化; 而阿波罗现象再也不像合唱歌队的音乐那样,是“一片永久的大海,一种幻化的编织,一种灼热的生命”,再也不是那种仅仅被感触感染、而没有被浓缩为形象的力量,那种可以使热情弥漫的狄奥尼索斯的仆众发觉到神灵之临近的力量; 如今,狄奥尼索斯不再通过力量说话,而是做为史诗英雄,差不多以荷马的语言来说话了。[4](P68)

后世学者大都认为,尼采关于希腊悲剧的汗青起源和素质问题的观点更多地流于一种揣测,并没有充实的语文学和汗青学的文献证明,以至有很多错误之处。不外,那当然不克不及否认尼采的悲剧理论自己的意义。因为他在《悲剧的降生》中所关心的是一个哲学或形而上学问题,而不是语文学或汗青学问题。对他来说,悲剧与其说是一种古希腊的艺术形式,不如说是代表了一种关于人的存在的哲学思虑,以至是一种关于生命或存在自己的形而上学表达。事实上,尼采所理解的阿波罗精神和狄奥尼索斯精神既不单单是人的艺术缔造才能,也不单单是人的审美心理活动或形态,而是意味着两种更原初的天然存在或力量。就像尼采所说的那样,阿波罗和狄奥尼索斯那两种艺术力量“是从天然自己中突现出来的,无需人类艺术家的中介感化”。[4](P27)

尼采的言下之意是,实正的艺术家与其说是人,不如说是天然或宇宙自己。一方面,天然或宇宙自己意味着一种原始、紊乱和泰坦诸神般的生命意志或力量; 另一方面,那种原始的生命意志或力量又闪现为详细时空中的无限个别和芸芸寡生。若是说狄奥尼索斯是原始的生命意志或“太一”,那么阿波罗无疑就是那种原始生命意志的个别化或详细闪现。因而在尼采的心目中,实正的悲剧恰好是天然、宇宙或生命自己———在原始生命意志的大水中,大千世界的浩瀚个别和芸芸寡生不竭反复着生成和扑灭的永久悲剧。

4

明眼人当然能够看出,尼采早期的悲剧理论遭到了叔本华的深入影响,以至能够说,他不外是用本身的语言改写了叔本华的形而上学思惟。[2](P241)、[7](P35)寡所周知,叔本华形而上学的根本前提就是意志与表象的区分: 意志是世界的实正其实或来源根基,也就是康德意义上的“物自体”,而表象则是意志在时空和因果关系中的客体化或个别化之闪现。包罗人在内的万事万物和芸芸寡生,都是那种原始意志的“客体化”或“个别化”之产品,因而必定无法脱节或超越那生生不息的生命意志之流。

叔本华认为,艺术或审美活动为人供给了一条超脱意志的挽救之道,但是那种超脱或挽救只是一种暂时的遗忘,而不是永久的超越。而在各类艺术中,叔本华把悲剧看成是更高的艺术成就: “无论是从效果庞大的方面看,或是从写做的可能那方面看,悲剧都要算做文艺的更高峰”。[8](P350)原因在于,悲剧在最深的条理上提醒出了生命或存在的偶尔、恐惧与虚空。“悲剧的实正意义是一种深入的认识。认识到悲剧配角所赎的不是他小我特有的功,而是原功,亦即保存自己之功”。[8](P352)

在《悲剧的降生》中,尼采几乎全盘承受了叔本华的形而上学根本前提以及对悲剧的观点。若是说阿波罗的精神意味着叔本华的表象世界,那么狄奥尼索斯的精神则代表了叔本华的意志世界。恰好是通过悲剧,那两种精神在彼此的严重对立之中获得了某种平衡。芬克准确地指出,“原始的狄奥尼索斯之根底不竭地把本身投射到现象 ( appearance) 之中。它在现象中的呈现被转化为艺术的现象。现象的世界似乎是宇宙精神的漂亮梦幻。”[6](P18)在那个意义上,悲剧就不但是一种人的艺术形式,而是一种关于生命或存在的形而上学。换言之,在尼采的眼里,生命、存在或世界自己就是悲剧性的。那也是前苏格拉底时代的希腊人的深入聪慧和洞察。在《悲剧的降生》中,尼采借希腊神话中酒神狄奥尼索斯的教师西勒尼之口,说出了那一悲剧性的聪慧: “那绝佳的工具是你压根儿得不到的,那就是: 不要生下来,不要存在,要成为虚无。而对你来说此等美好的事体即是———快快死掉。”[4](P32)

不外,尼采仍然在一个关键的处所偏离以至背离了叔本华的形而上学。叔本华在区分了做为意志的世界和做为表象的世界之后,毫不奇异地得出了一个彻底的灰心主义结论: 包罗人在内的一切个别生命或存在都好像昙花一现,转瞬即逝,因而都是没有意义的。对他来说,包罗悲剧在内的一切艺术,都不外是给人供给了一个临时的出亡所,从而遗忘生命意志的无限激动和痛苦。但是,尼采其实不如许认为; 相反,他把悲剧———或更广泛意义的艺术———酿成了关于人的生命或存在的辩解 ( Rechtfertigung) 、必定,以至歌颂:“希腊人认识和感触感染到了人生此在的恐惧和可怕: 为了毕竟可以活下去,他们不能不在那种恐惧和可怕面前设立了光芒绚烂的奥林匹亚诸神的梦之降生。”[3](P33)

在狄奥尼索斯的世界之中,希腊人体验到了生命之存在的可怕、短暂和虚无。但是尼采认为,希腊人并没有因而厌弃和否认生命。恰好相反,他们把生命自己酿成了一种艺术缔造,而且在所缔造的艺术之中从头必定了生命。譬如在悲剧之中,不雅寡一方面在合唱队的音乐声中同悲剧仆人公一道体验了生命的悲剧性抵触、命运的可怕和痛苦; 但另一方面又通过舞台场景和对话等把生命自己酿成一种艺术形象来赏识和不雅照,从而使痛苦自己酿成了更高的欢乐。[9(P62)、,0]尼采说:

因悲剧性而起的形而上学快乐,乃是把本能无意识的狄奥尼索斯聪慧转换为形象语言:悲剧配角,那至高的意志现象,围着我们的快感而被否认掉了,因为他其实是现象,他的扑灭并没有触动意志的永久生命。我们崇奉永久的生命,悲剧如是呼叫; 而音乐则是那种生命的间接理念。雕塑家的艺术有着一个完全差别的目的: 在那里,阿波罗通过对现象之永久性的仁慈歌颂来克制个别之磨难,在那里,美战胜了生命固有的磨难,痛苦在某种意义上被骗受骗,离失了天然的特征。而在狄奥尼索斯艺术及其悲剧性象征中,统一个天然以实在的、毫无假装的声音对我们说: “要像我一样! 在永不断息的现象变革中,我是永久缔造性的、永久差遣此在生命、永久满足于那种现象变革的始母”。[4](P122)

对《悲剧的降生》期间的尼 采来说,艺术,尤其是悲剧,恰好表现了“生命的实正形而上学活动”,[4](P18)而且承担了一种形而上学的功用。恰是悲剧给包罗人的生命在内的整个世界做出了底子的辩解,而且供给了某种“形而上学的慰藉”。所以毫不奇异的是,在《悲剧的降生》中,尼采把悲剧艺术看成是一种“神正论” ( Theodicee) ,而且把本身的悲剧理论称为一种“艺术家的形而上学”。

5

尼采在《悲剧的降生》中还有一个重要的使命,那就是勘察希腊悲剧最末式微的原因。他提到了两小我,其一是悲剧做家欧里庇得斯,其二是哲学家苏格拉底。关于希腊悲剧,欧里庇得斯所带来的更大变革,就是使不雅寡登上了悲剧舞台,而且用不雅寡的目光去审视和批判悲剧的仆人公。做为理性深思者的欧里庇得斯代替了做为悲剧做家的欧里庇得斯,理性的认识和思虑代替了生命本能、意志或激动。如许一来,悲剧中的一切狄奥尼索斯因素都被看成长短理性和不正义的,而且因而遭到了批判和否认。换言之,欧里庇得斯的企图就是,“把那种原始的和全能的狄奥尼索斯元素从悲剧中剔除进来,而且地道地、全新地在非狄奥尼索斯的艺术、道德和世界不雅根底上重建悲剧。”[4](P89)由此,希腊悲剧自己在欧里庇得斯之后,便无可制止地走向了式微,最多只能以“阿提卡新喜剧”的形式回光返照。

尼采指出,欧里庇得斯对悲剧的那种立场绝非偶尔,因为他遭到了一个“新 的精灵”( Daemon) 的影响,以至自觉成为一个后者把持的木偶。那个“新的精灵”就是哲学家苏格拉底,他才是躲在欧里庇得斯悲剧幕后的实正不雅寡。而在尼采眼里,苏格拉底不只是狄奥尼索斯的对立面,并且是阿波罗的对立面。“那是一种全新的对立: 狄奥尼索斯与苏格拉底,而希腊悲剧艺 术做品便 因而对立 而走向扑灭了。”[4](P90)

苏格拉底坚信: 一切存在都是符合理性的,都是契合“因果法例”或“按照律”,因而都是能够理性地认识的; 但凡不符合理性或“按照律”的工具,必然是虚假的。[4](P111)在那个意义上,尼采把“苏格拉底主义”的素质看成是一种理性主义和乐不雅主义,其根本信条就是三个彼此联系关系的命题: “德性便是常识; 唯有出于蒙昧才会立功; 有德性者就是幸福者。”[4](P104)在那种理性主义和乐不雅主义的视野中,人无可制止地失去了关于本身生命与存在的悲剧性体验。就像芬克所说的那样,“人的保存丧失了关于生命之暗中面的敏感性,丧失了关于生与死的同一的奥秘认识,失去了个别化与生命根底之原始同一之间的张力,而且变得很浅薄,陷入现象之中,却自认为获得了启蒙”。[6](P21)

那么,苏格拉底的理性主义实的可以掌握关于生命或存在的实理吗? 尼采对此断然承认。事实上,苏格拉底所保卫的理性、理智、科学或常识等,并非通向其实或来源根基的实理之道,而是对它的扭曲、遮蔽以至遗忘。在那一点上,尼采同样承受了叔本华对理性的观点,认为理性本身不外是生命意志的一种东西,只能掌握表象或现象世界,不克不及掌握其实或来源根基,也就是生命意志自己。非但如斯,尼采以至认为理性主义也表现了一种生命意志或本能,只不外那是一种低下和猥贱的本能。因为它偏执地把美等同于理智,而且把一切纳入逻辑和因果的链条。[4](P100)在那种本能的收配下,苏格拉底不克不及理解、更不克不及赏识以悲剧为代表的希腊艺术精神。“希腊的素质表示为荷马、品达和埃斯库罗斯,表示为菲狄亚斯、伯里克利、皮提亚和狄奥尼索斯,表示为至深的深渊和至高的顶峰。”[4](P99)因为无法理解和赏识那种“希腊素质”,苏格拉底便彻底承认它的意义,以至否认它的存在。并不是没有事理的是,尼采以至认为苏格拉底素质上不是一个希腊人。

尼采对苏格拉底的评价能否准确和公允,并非我们眼下存眷的重点。但无可承认的是,恰是通过对苏格拉底的理性主义的分析,尼采树立了本身实正的价值标牌,而且为其日后的哲学批判或“价值重估”找到了一个耐久的靶子。纵不雅其一生的哲学思虑,尼采的勤奋无非是必定有限生命本身的意义或价值,而且反对一切外在于生命或超越生命之上的价值设定。而那,恰是他在《悲剧的降生》中所提醒而且必定的悲剧精神。

6

虽然《悲剧的降生》在其时被大大都人视为一部失败之做,但它究竟结果代表了尼采哲学思虑的起点。在接下来的近十年时间里,尼采的生活和思惟都履历了很大的变革。尤其是从两卷本的《人道的,太人道的》起头,尼采的哲学思虑履历了很大的改变。他放弃了《悲剧的降生》中的“艺术家的形而上学”,转而选择了一条逃求实理的哲学之路。他对艺术和美的痴迷,起头让位于关于实理自己的冷峻分析。而在《曙光》和《快乐的科学》等随后的著做中,他不单同瓦格纳及其浪漫主义艺术不雅完全分裂,并且全面地批判了叔本华的形而上学。尼采认为,无论是瓦格纳的艺术,仍是叔本华的形而上学,都是对有限生命自己的厌倦和否认,因而在素质上都是一种“颓丧”或虚无主义。

但是,无论尼采的思惟发作了多大水平的转向,有一点他从未改动和放弃过,那就是对希腊悲剧精神———尤其是狄奥尼索斯精神———的必定,以及响应地对苏格拉底主义及其一切变种的否认。在尼采的后期哲学中,狄奥尼索斯不再只是悲剧中与阿波罗相对的一个要素,而是构成了悲剧的全数,也就是说,新的悲剧精神是包罗 了阿波罗 精神的狄 奥尼索斯 精神。[0]生命的狄奥尼索斯特征或悲剧天性在于: 它固然深入地洞察了本身之存在的有限性,但却并未因而厌倦和否认本身的意义;恰好相反,恰是因为生命具有那种聪慧或实理,它才会无前提地必定和热爱本身的有限存在,以至想要它无限次地“重来一次”。在尼采的《查拉图斯特拉如是说》那部“对生命的更高必定之书”中,那种包罗了阿波罗式聪慧的狄奥尼索斯精神,无疑就是查拉图斯特拉所逃乞降必定的“超人”精神。因为在尼采的心目中, “超人”就是做为权利意志的生命关于其本身之“永久轮回”的无限必定。

与此响应,和《悲剧的降生》比拟,尼采在后期的著做中对苏格拉底主义的批判不只愈加深入和犀利,并且范畴更广。他的批判目的不单单是苏格拉底,并且包罗柏拉图及其所创始的柏拉图主义形而上学传统,以至最末指向了基督教和自笛卡尔以来的现代哲学。概而言之,尼采在所有那些哲学和宗教门户之中,都发现了一种配合的精神———它们都试图在有限生命之外或之上设定某种“目标”或“意义”,从而否认生命自己的意义或价值。从素质上说,它们都是苏格拉底主义的变种,都表现了一种虚无主义或“颓丧”精神。与此相反,悲剧或狄奥尼索斯精神则是生命对本身的无限和更高必定。正如尼采本人在后期条记中所说: “被撕成碎片的狄奥尼索斯是一种对生命的应许。生命永久地重生,并从扑灭中返回家园。”[12](S.267)

考虑到那一点,我们有理由认为,虽然尼采后来的哲学思虑与《悲剧的降生》期间比拟履历了很大的变革以至转向,但就他对悲剧或狄奥尼索斯精神的对峙和必定来说,他的思虑仍然是以差别的体例向那部青年时代不成熟的童贞做的回归。

云南大学学报(社会科学版)

Journal of Yunnan University

(Social Sciences Edition)

2015年01期

我来回答