《人世失格》:在尽是可耻之事的人生里苟活着

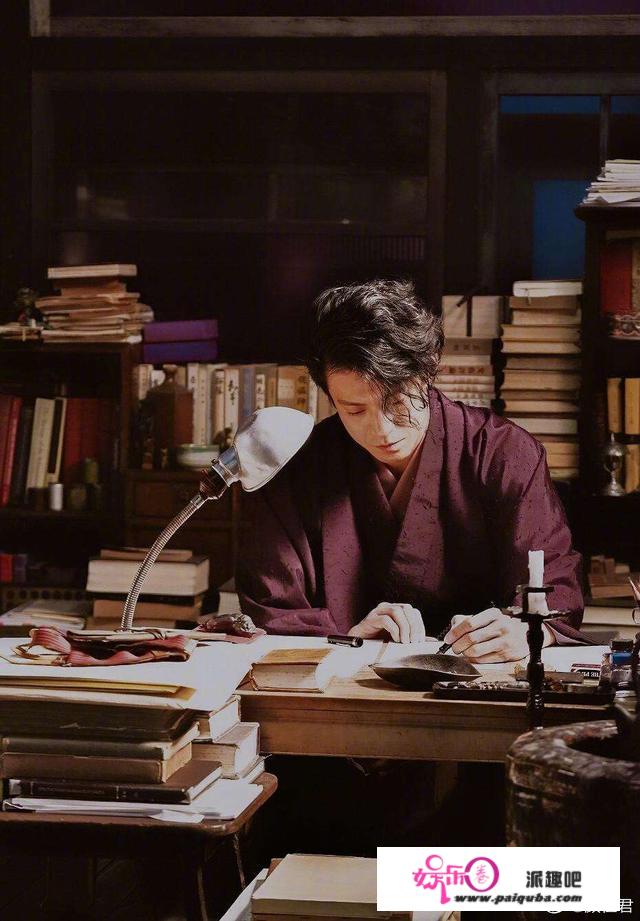

《人世失格》是一部太宰治的半自传小说。在小说中哪部门是属于太宰治的,哪部门是属于虚构的,我们无法晓得。能够必定的是,太宰治借书里仆人公叶躲对本身一生的评判,也说出了太宰治对本身一生的评判:

我那一生尽是可耻之事。

我曾见过三张那汉子的照片。

序言里,太宰治用第三人称描述了照片里叶躲的样子。那三张照片别离是少小、学生时代和年龄无从揣测、头发斑白了的叶躲。阴郁敏锐,令人厌恶,是单看照片太宰治对叶躲的描述。

叶躲(太宰治)可耻的一生是借由他本身的三本札记说出的。

第一手札隐忍不言的孤寂气量叶躲在家族中排行老幺。自小体弱多病,时常卧病在床。年幼的叶躲曾对车站布满梦想,在火车站的天桥上爬上趴下。为铁路局如斯贴心建立得仿佛外国游乐场复杂的设备感应其乐无限。曲到有天晓得,那天桥不外是为了让乘客逾越铁路而设,只是一段适用性的阶梯,一时间兴味索然。

叶躲老是无法理清生活的眉目。而且对一切为适用而生的工具感应悲痛和痛苦。

少小时,叶躲为“一日三餐”感应痛苦。于他而言,每日在家用餐的时刻,是最痛苦的时刻。全家十几小我分两列排开而坐,菜色大都墨守陈规。全屋各个脸色庄重,一口一口将饭食压进口里。没有比那更令人可怖的了。即便山珍海味,叶躲也觉得食之无味。

二十岁时,叶躲躺在床上,关于床单、枕套和被套等人之所需的粉饰品如斯单调无味,又出于适用的功用颇感不测,对人世的俭朴感应莫名的悲痛。

因为人不食饭就会饿死。所以必需工做,必需食饭——对叶躲来说,没有比那更晦涩难懂和具有胁迫性的话了。叶躲的幸福不雅老是与他人的幸福不雅无法不异。他人眼中生于富有人家的叶躲是幸福的,叶躲反而觉得不幸。

讨好他人叶躲关于人类的行为无法理解,对他人的幸福不雅无法承认,于是时常活在惧怕之中,全日战战兢兢,辗转难眠。叶躲唯恐他人发现本身是个异类,于是用风趣的言行讨好他人。

当他人问他想要什么时,叶躲反而就不想要了。父亲问他想要什么礼品,叶躲心仪的是一本书,而他晓得父亲期看他选狮子玩具,他就会偷偷地改为狮子玩具。家人和仆人时常被叶躲逗得捧腹大笑,而那只是叶躲为了掩盖本身的敏锐和忧郁耍的风趣魔术。

隐躲本身实在的设法和个性、食力讨好他人,叶躲垂垂养成了说谎的习惯。

他不大白那些互相棍骗,又过着简单大白生活的人;他不大白那些假仁假义,却说着道德的人;他不大白那些损人利己,以至视为天经地义,从未思疑过本身的人;莫非实的仅仅称心于此吗?他不大白。

关于那些,叶躲永久把设法埋在心里。便是说,他对女人来说他是个爱情时能守住秘密的须眉。

第二手札叶躲一生碰到过两个男 *** 和无数的女人。无数的女人与他产生纠葛。两个须眉则影响了他以后可耻的人生轨迹。一个是竹一,一个是堀木。

竹一竹一是叶躲上中学时的同班同窗。那时叶躲凭着他那炉火纯青的搞笑本事博得了教师和同窗们的喜欢。竹一则在班里毫不起眼,没有引起他人兴致的丝毫特征。然而就是如斯通俗的竹一却戳穿了叶躲不断以来逗笑的谎话。

叶躲为了惹人发笑,在上体育课时成心摔倒。而那正好被竹一看到了。竹一斩钉截铁地挑明地说他看到了,他看到叶躲是成心摔倒的。一时间叶躲的世界天旋地转。自此之后,叶躲全日活在惧怕和不安之中。外表上叶躲陆续着他那风趣演出。背后他时刻留意着竹一。以至为此特意往讨好竹一。

在一个大雨倾盆的薄暮,下学后的叶躲将淋雨的竹一喊到了本身家。还为他掏耳朵。用酒精和棉布替他擦拭耳朵。自此叶躲老是献媚地接近竹一。竹一曾无意中说了两句话,此中一句话恰似表达了叶躲的一生:“必定会有女酬劳你沉迷”。至于成为画家的那句话,叶躲并未实现。

第三手札堀木堀木是叶躲上高中时熟悉的。回根结底,他们并不是伴侣。叶躲操纵堀木往外面游荡,因为他连能坐电车和办事员说话都惧怕。他惧怕人世的一切,没有堀木他寸步难行。

堀木看上的则是叶躲的财帛。拮据的他和叶躲在一路时才能够过上奢华出错的生活。而当叶躲一无所有是当机立断地回绝帮忙和分开。

通过与堀木交往,叶躲变得愈加出错、纵容。饮酒纵欲。声色犬马。最初连学也不上了。

静子、老婆和其他女人出错纵容、饮酒做乐的叶躲与无数的女人扳缠不清。有的女人将他紧紧缠住,有的女人将他一脚踢开。还有女的情愿和他一路殉情。

酒店老板娘,女办事生,药店老板娘,还有纯真斑斓而婚后叶躲却眼睁睁看着被别人玷污的老婆。除了老婆,在老婆之前,叶躲有个名喊静子的女人。静子养活他还在女儿面前赞扬他。那愈发加重了叶躲为他对他人幸福的损坏感应的歉疚和对自我厌恶。

一天比一天愈加痛苦和阴郁。叶躲以至患上了药瘾。到最初哥哥将他接回了家。

毫无解脱地苟活着父亲死了。曾经因为叶躲的殉情和退学而觉得给家族蒙羞,和叶躲隔绝关系的父亲不在了。对他来说,长久以来压造他,形成他阴郁敏锐的天堂不在了。然而父亲的死并没有让叶躲解脱。父亲的死反而让他越觉察得本身窝囊。

哥哥把叶躲从神经病院接回家,为他安设了一间屋子。还有一个老女佣。老女佣心狠手辣的熬煎他。他的身体越发消瘦,时常咳血。

将满二十八岁的他,鹤发年骤添。

札记中的叶躲,写道:

我丧失了做人的资格。

不如说,我已不克不及被称之为人了。

虽然如斯,在太宰治小说中的叶躲到最初仍然是在他评判为尽是可耻之事的人生中苟活着。而太宰治本身则在他评判本身为可耻之事的人生的半途舍弃了。