《索拉里斯星》谜思:宇宙深处的生命与人道

“别人有可能是本身的天堂,但本身绝对是本身的天堂。”

——《索拉里斯星》译者

科幻小说的一大魔力是能打破现实,充实展开想象力,设想人在各类极端处境下的情况。

好的科幻小说老是离不开人道。外星也好将来也好,素质都是一个舞台,上面发作着各类考验人道的极端情况。

因而在对人道的摸索和思虑上,好的科幻小说比哲学更曲不雅。

19世纪末尼采曾宣告“天主死了”,20世纪下半叶的一本波兰科幻小说则走得更远:不但天主死了,还呈现了新的天主——人。

01“索拉里斯星”是一颗曲径比地球还大20%的星球,外表被一片人类无法理解的海洋笼盖。在那颗星球上能看到两个太阳。

宇航员凯尔文来到飞船,看到的却是一片紊乱:飞船上的科学家、宇航员,似乎都陷入某种疯狂形态。

而凯尔文本身也碰到了费事,他多年前他杀的老婆海若“回来”了。

索拉里斯星那层“海洋”是有感知力的,能感知到人类的记忆、苦痛与喜怒哀乐。不只如斯,还能由地球人的回忆、感触感染“造造”出“人”。

呈现在飞船上的“人”,表面、行为都和记忆里的一模一样。

那个“海若”和他杀之前一样年轻,容颜永久连结着凯尔文记忆里的样子,除了不记得本身他杀之外,记得和凯尔文配合履历的所有事。

凯尔文第一次见到“海若”是惊惧的,他想法子“肃清”了那个产物。然而因为索拉里斯星特殊的气场,第二天晚上,同样的“产物”又在在凯尔文的房间呈现。

那一次,凯尔文没有先前那么恐惧,而是想法子领会那个“海若”。

在和海若的相处中,凯尔文发现海若越来越“像人”,她能体察人的感情,想要赐顾帮衬凯尔文,能克制本身的恐惧和欲望,向着等待的标的目的改动。

热门的科幻小说和片子往往稠浊着恐惧的刺激元素,如出名的异形系列。

要么是大流亡,要么是剧烈的拼杀。习惯了那些元素的读者也许会对《索拉里斯星》绝望,小说在恐惧悬疑气氛到达顶点时,并没有沿着冒险的途径展开,而是开启了“灵魂拷问”:

什么是人?

若是人是个“不完美”的天主,可以缔造事物/人,又会如何呢?

02人能缔造“人”,面对两个伦理问题。第一,人造出来的到底算不算“人”?。

在克隆动物尚且遭到量疑的今天,除生育外的办法“造造”人更具伦理学争议。人有权力“造造”人吗?人造造出来的“产物”,应该不该该获得和人同样的权力?人应该如何对待本身的“产物”?

飞船里的“海若”显然不是凯尔文记忆中的阿谁人。无论是凯尔文本身的回忆,仍是飞船上的科学研究,都能确定面前那个海若并非他死去的老婆“死而复活”。

但出于对回忆的感情,凯尔文仍是采取了她。

然而那个海若越来越表示出“人道化”特征。

温顺体谅、会赐顾帮衬人、做家务等特征,机器也能够具有。

英剧《黑镜》里有一个故事:女主的男伴侣因不测逝世了,思念成疾的女主受权科技公司通过火析男主的社交收集造造出了一个和男主外不雅一样的机器人。

刚起头女主很欣喜,那个机器人会按照男主的发言习惯和女主说话。

垂垂地,女主起头感应不适,因为机器永久只能基于男主过去的言论、思惟“推算”男主的行为,而不是出于对女主的豪情和关心而动作。

同样的行为往往具有差别的含义。

有的人抽泣,需要同伴的语言慰藉;而有的人则可能不想听到对方说话,只一个大大的拥抱,或者静静的陪同即可。

有时候人本身在差别情况下城市做出差别的反响。

更不消说关于差别性格的人,同样的行为需要差别的相处体例。

而机器永久只会反复,不会按照新的情况和人“相处”。

正因如斯,故事中的女主最初将机器人束之高阁,和死去的男友一样,放在回忆的一角,随便不去触碰。

人和动物、机器相区此外处所在于深思的才能,即对某事能否应该如斯的思虑。

由凯尔文的记忆造造出的海若很显然和《黑镜》中的机器男友差别。

她原来惧怕分开凯尔文,回绝独处。但听完凯尔文讲述原因,她认同了凯尔文的理由,勤奋去测验考试胁制心中的不情愿。

偷听了凯尔文放在床下的灌音带中凯尔文和同事的谈话后,海若对本身的身份产生了思疑,起头替凯尔文产生了痛苦的觉得,于是选择了他杀。

他杀是个具有人的属性的行为。

陀思妥耶夫斯基在《鬼》中讨论过他杀,加缪更是在《西西弗神话》里第一句就提出:“实正庄重的哲学问题只要一个,那即是他杀。”

判断人生值不值得活,等于答复哲学的底子问题。

既然选择退出那个世界,一定是笃定人生是不值得过的。

对人生价值停止思虑和判断,是人所独有的特征。

不管遭到多大的危险,动物们老是固执地活着。似乎只要人,会在肢体健全无身体痛苦的情况下选择他杀。

“若是一个工具看起来鸭子,走路的样子像鸭子,叫起来像鸭子,那那个工具就是鸭子。”

同样,若是一个事物看上去像人,触摸起来也像人,思虑内容也像人,还具有人类的感情,那就没有理由思疑“它”是不是人了。

03第二个问题,是人的善恶。

有几人会愿意和另一个“本身”做伴侣、做同事、一路生活?

人们无法改动别人,但能够改动本身。

做为天主和魔鬼的连系体,人天然有选择的空间。

人类汗青中报酬造造的人世惨剧比天然灾祸更惨烈,有些人的行为“禽兽不如”。

但人类汗青同样闪烁着人道的光辉,有些人能舍生取义,为别人、大义牺牲本身。

若是说人道的善恶是跨度很大的两头,去往索拉里斯星的宇航员们则是靠近善的一端。

在到索拉里斯星之前,宇航员们设想了一切挑战,孤单、战斗、牺牲。

那些都是去往一个未知的星球能够想象的困难,在科幻片子中,第一个“吃螃蟹的人”往往也是更先牺牲的。

明知危险,为了探寻一颗目生的星球而一往无前,可见那些宇航员十分英勇,聪慧。

他们本身也认为本身十分优良。同时也没有征服宇宙的野心,只是一群探险者。

我们充满人文情怀,心地崇高,我们不想奴役其他种族,而只希望传递本身的价值不雅,与他们扬长避短。

来到索拉里斯星的宇航员们既没有昔时发现新大陆白人的狂妄,也有着人类的谦虚与骄傲。然而就是如许一群人类中的佼佼者,在抵达索拉里斯的飞船中情况百出。

片子《深海圆疑》讲述了类似的故事:一群人类中的精英来到海底外星飞船,面临那个能够将潜意识的工具具象化的物体,人与人之间的猜疑造造了无数灾难。

最末幸存者决定把那件事忘掉,放弃获得的“言出法随”的才能。

因为,人类还没筹办好。

与片子的抵触与大排场比拟,《索拉里斯星》更文艺,几乎是一本披着科幻外套的哲学做品。

做者停止彻底地去人类中心化思虑,把人放置在一个完全不成理解的域外世界中,由此审视那些人们习以为常的,不颠末深思的不雅念。

那些异域的场景就像一面镜子,让人们能跳出本身的视角来审视本身,无视人的局限性,也必定人的超越性,思虑本身的另一种可能。

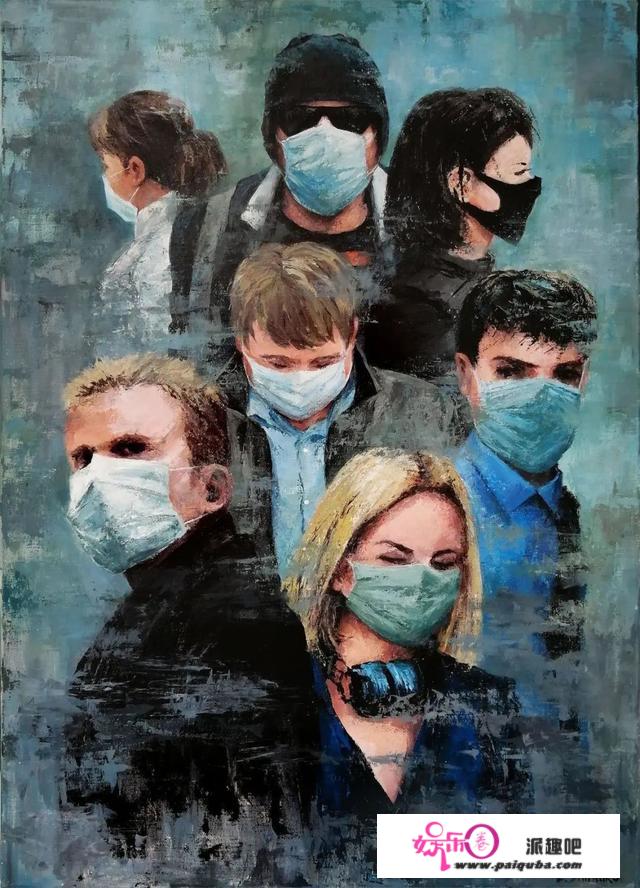

图片来源:Фигуративная живопись

我来回答