若是我做欠好 对不起牺牲的虫豸

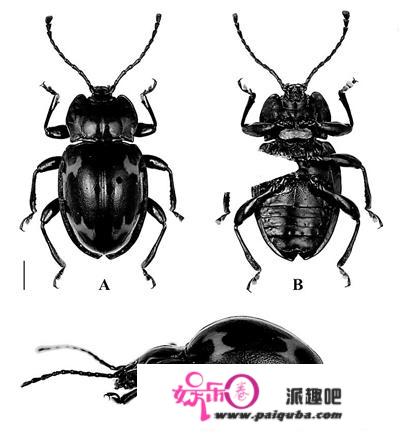

本年颁发的伪瓢虫新种

“小虫博士”常凌小

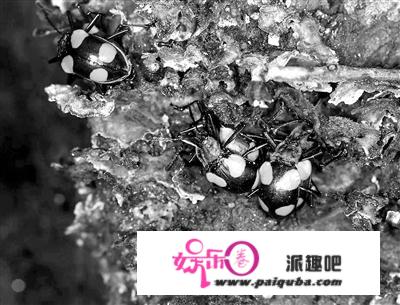

在西藏拍摄的伪瓢虫

在牦牛尸体上翻找虫豸

在婆罗洲拍摄的伪瓢虫

给孩子们讲虫豸故事妙趣横生

野外的收罗工做

比来,国内的虫豸研究学术圈爆出了一个新闻,北京天然博物馆处置野外虫豸收罗分类科研工做的博士后常凌小怒怼某国外出名学术期刊,因为该期刊洋编纂对峙要删除常凌小论文中“中国台湾”里的“中国”二字。在此之前的屡次审稿过程中,编纂删了几次,常凌小就从头加了几次,并且严明声明:“Taiwan belong to China!(台湾属于中国)”最初,恼羞成怒的洋编纂竟然因为此事退稿。

常凌小深夜发文暗示,那是人生第一次遭遇拒稿,“筹办了一年多的稿子,颠末了5轮的审稿,最初败给一个脑残……无所谓了,宁可文章不发,也不克不及做个不要脸的人。有句话说得好,固然分类学没有国界,但分类学者有本身的国度!”

常凌小那种“宁可不发论文,也不允许你侮辱我的祖国”的立场博得了圈内圈外一片赞誉。多年埋首尝试室,发现了近20个虫豸新物种,一贯与世无争的虫豸学家本来是如许一个有原则有血性的汉子!那不由让人对那位被称为“小虫博士”的年轻人产生了深深的猎奇。

最冷门的研究范畴 全世界只要两小我处置

没见到常凌小之前,就传闻过良多关于他的“传奇”。那位研究“伪瓢虫”的博士后小伙子,曾经在森林中被虫咬伤血流不行,方圆百里没有救护站,鲜血染红了整条裤腿儿;还曾经在野外考察中从山坡上摔下来,皮开肉绽,九死一生;屡次和竹叶青、蝮蛇如许的毒蛇近在天涯,最初胜利逃脱;在西藏为了进村收罗虫子,遭遇20多条大狗的围攻……总之,我深感,他能活下来几乎是一个奇观!

初遇常凌小是在一次虫豸的科普活动中,他带来本身亲手做的虫豸标本,大大小小几十种甲虫,一群孩子围着他提出各类问题,他耐心地逐个讲解,完满是一个和蔼的邻家大哥哥。

后来我才晓得,常凌小不单是一个科学家,仍是一个科普工做者,创建了“虫虫包抄天然工做室”,经常在社区、学校、博物馆、电视台为少年儿童举办科普讲座,被孩子们亲热地称做“小虫教师”。

日前,笔者末于有时机来到常凌小在天然博物馆的办公室长聊。可以近间隔地走进奥秘的“小虫博士”,看看虫豸学家是若何工做和生活的,应该是一件很有意思的事。谁知不看不晓得,一看吓一跳,一进办公室,我就被他养的“宠物”吓到了。

只见办公室的角落里有两个箱子,我猎奇地翻开此中一个,看见里面有很多白菜叶子,鲜明趴在白菜叶子上的,竟然是一只庞大的蟑螂!常凌小打开菜叶,下面还有大大小小10多只蟑螂,登时我鸡皮疙瘩起一身。常凌小却随手拿起一只更大的放在手心里,悄悄抚摸,那动做完全和撸猫一样。他告诉我,他养在那里的是两对蟑螂夫妇,它们的学名叫做“马达加斯加发声蟑螂”,现在已经生下良多蟑螂小宝宝,“两家人”幸福地生活在一路。

而另一个箱子里的宠物就愈加惊悚了,竟是一条红色的蛇,颜色艳丽,吐着信子,我脱口问道:“那蛇有毒吗?”常凌小答复:“当然没有毒,它叫玉米蛇,性格很温顺。”说着,他把蛇拿出来,让它趴在本身的胳膊上,温顺地抚摸着它光滑的带鳞片的身躯,那蛇扬起脖子似乎很受用的样子,那情景还实是有一点诡异。

曲到和常凌小起头聊天,才稍稍平复了我一颗遭到惊吓的心。一聊才晓得,本来那位80后虫豸学家是一个典型的北京孩子,从小在胡同里长大的。“我们小时候没有如今那么多玩具,住平房院子里有各类虫子,从五六岁起我就喜好玩虫子,最早是那种大土鳖,后来抓天牛、金龟子、螳螂、蜻蜓,还曾经把蜻蜓放在纱窗上养着,让它吃屋子里的蚊子……”那大要是良多胡同孩子配合的乐趣吧,但是小学三年级,跟着清华生物系的一位教师去灵山考察的履历,让常凌小和虫豸实正结缘。

在海拔2300多米的灵山小龙门林场,常凌小跟着教师用捕虫网捕虫,然后拆进“毒瓶”里,接着用专业的办法造成标本,那最早的入门启蒙让常凌小一会儿对虫豸世界萌生了庞大的兴趣,中学时代他本身看书研究,乐此不疲。

最末,研究虫子从乐趣酿成了专业,成为常凌小一生想要做的工作,他攻读硕士和博士选择的是动物学中一个很冷门的研究范畴——“伪瓢虫”分类,冷到什么水平呢?“全世界只要两小我在研究,我和一个波兰老太太。”

蚂蟥叮上肚子 他认为本身的血快流干了

为什么要选择那么冷门的专业呢?我不由得问。“它们很稀有,并且你不觉得它们很标致吗?”常凌小拿出一堆“伪瓢虫”的图片,它们大小颜色纷歧,甲壳上闪灼着金属的光泽。不外,“标致”那个词用在甲虫身上,生物学家的审美还实是和常人差别啊!

为了交换,常凌小还特意造访了那位和他在一个研究范畴的波兰虫豸学家,她在波兰科学院动物研究所工做,两人互通有无,交换了各自的研究功效。“全世界目前被发现的伪瓢虫大约有2000多种,中国有150多种。”而此中的18个新物种,是常凌小发现的。比来的一次是2016年他发现的3个伪瓢虫新物种,登载在国际专业学术期刊的论文已经得到了业界的认可。

发现新物种是一件十分困难的工作,需要大量的野外考察,必需要捕获到那种虫豸,有图有本相,才气得到认可,所以传说中常凌小的那些冒险履历都是确有其事。听他详细讲述那些故事,纵然晓得有惊无险,仍然觉得心惊胆战。

起首,常凌小告诉我一个惊人的事实,在“虫豸圈”里,每年都有牺牲在野外的研究者或者喜好者。“有的是遭遇毒蛇毒虫被咬死,有的是失慎触到电线身亡,以至还有被心怀不轨的领导谋财害命……所以,有的人单独停止野外考察的时候,身上会事先拆好一封遗书,以便旁人找到他时晓得他是谁。”

不外常凌小有应对办法,他可不想拿本身的生命冒险。“每次进山进林子我必然要凑齐起码三小我,如许若是一小我受伤,别的两小我就能把他抬出来。”即便做了各类筹办,一旦进入四川、云南的原始丛林中,仍然是危机四伏。

更大的危险来自野外的毒蛇,那是常凌小最常碰见的。“必然要穿厚裤子,高腰鞋,手里拿一根棍子,一边走一边‘风吹草动’,那个成语绝对是理论出实知。”他第一次碰到毒蛇是在歇息的时候,猛然发现离本身不到半米的处所有一双红色的眼睛在窥视,竟然是一条通体碧绿的竹叶青蛇。“其时吓一跳,立马定住一动也不敢动,我晓得大大都蛇的习性是你不碰它一般不会主动攻击你,我就一点点往撤退退却,不敢轰动它,曲到退到平安间隔之外才逃跑。”

还有一次在广东九万山,常凌小遭遇剧毒的“越南烙铁头”蛇,若是被那种蛇咬到,6小时之内就没命了。其时他们身处深山老林,连手机信号都没有,一旦发作不测不胜设想。并且那种蛇有庇护色,身体是棕色的,趴在落叶中很难被发现。也算是老天有眼,常凌小走着走着,一步还衰败地的时候,猛然发现离脚50厘米的处所隐藏着一条毒蛇,脚一落下就要踩到了,他忍住惊叫,高抬腿轻落步,避开毒蛇赶紧逃之夭夭。

在海南的一次野外考察就没那么幸运了,常凌小不小心被一只大蚂蟥叮在肚子上,好不容易揪下来之后,血行不住地流,涂上云南白药也不管用,附近没有救护站,他只好用腰带把伤口勒紧。“三更醒来的时候发现睡裤的一条腿已经全被鲜血染红了,我其时实怕本身的血就那么流干了。”血流了一天一夜之后才渐渐行住,至今他身上还留下一个不小的伤疤,一到阴全国雨就痒。

在一些偏僻的村子,捕虫的时候碰见群狗围攻也是常有的工作。有一次在西藏的一个村子,常凌小和伙伴们碰到了20多条狗围攻,“好在只是本地的土狗,不是藏獒。”但是那种体形彪悍的大狗也够吓人的,不外常凌小野外考察多年已经积累了丰硕的斗争经历,晓得怎么摆平那些狗。“必然要随身给狗带吃的,你晓得狗更爱吃什么吗?竟然是饼干!”

面临曲解 堂堂博士后合家莫辩

那些年,常凌小曾经从广西的梯田山坡上失足滑落,摔得头破血流;曾经被毒峰蜇在脑门上,脑袋差点肿成“猪头”……几乎每年都要受伤,却照旧对峙每年野外考察,因为关于一个虫豸学家来说,那是必需要做的事。然而,除了危险,还有更令人难受的,那就是群众的曲解。

在一些偏僻地域,常凌小不单要面临狗的围攻,凡是还要面临村民的敌意,良多村民不晓得他们抓虫子做什么用,认为他们是在搞毁坏,以至要抢他们的捕虫网。“只好各类解释,说我们是教师,捉虫子是教学用的,然后随身带着各类小礼品和零食,用来‘行贿’村里的孩子。”

还有人认为他们捉虫子是为了卖钱,或者是嘴馋想吃。更有甚者,常凌小还碰见过有家长当着他教育自家孩子:“你若是欠好勤学习,长大后就像他们一样。”堂堂博士后几乎合家莫辩。不外关于那些曲解,常凌小从不放在心上,他在意的是每次外出考察,能否有新的收成。

那些收成包罗捕获的虫豸里能否有新的物种,或者能否有物种散布地的新纪录。例如他曾经在云南发现了10多种本来认为只要在越南存在的虫豸,丰硕了中国物种的多样性。新发现还包罗领会一些虫豸不为人知的生活习性。“若是发现出格珍贵的物种,我会立即造做成标本以便保留,若是抓到数量多一些,我会想法子把活虫带回来察看它的习性,那也是很需要的科学研究。”

有一种深山里的稀有虫豸,是靠吃竹子上的霉菌生活。为了察看那种虫豸的习性,常凌小搭了六七个小时的便车进山,抓到虫子后,把它们栖息的竹子也砍下来劈成小段,背回县城,先快递到北京。然后,他本身带着虫豸饲养盒,一路悉心赐顾帮衬,末于把虫子活着带回北京,养了好几个月,摸清了它们的习性。

每次野外考察归来,繁琐的案头工做就起头了,常凌小需要给虫豸纲剖解,拍照,做各类科学记录,有时候在显微镜下一坐就是六七个小时,一动不动,几乎忘记了时间。

那是一项十分孤单的工做,在外人看来几乎极其枯燥乏味,然而显微镜里的世界却让常凌小乐此不疲。常凌小告诉我,虫豸界有句鄙谚叫做“分类分类,越分越累”,分类学是个很繁琐精细的学科,不克不及有半点草率。“两只看上去几乎一模一样的虫豸,也许是不同很大的品种,怎么分辩呢?有一个窍门,就是看它们的小JJ。”常凌小笑着说。

“小JJ”指的是雄虫的生殖系统,剖解一只那么小的虫豸,还要把它们体内的生殖系统零丁别离出来,那难度可想而知。常凌小给我看了差别虫豸生殖系统的图片,公然外形完全差别,看来不单人不成貌相,虫也不成貌相。

给虫豸摄影也是一个极为精细的活儿,按常凌小的话说,必需得有点工匠精神才行,标本针有差别的型号,0号的几乎像头发丝一样细,用来把虫豸的胳膊腿摆好,摆出固定的pose之后,需要给虫豸拍50到100张照片,才气做成精细的合成照片。

“当然,也能够不消拍那么多,但我希望能做到更好,我不做好点觉得对不起那些牺牲的虫豸,究竟结果它们是为了科学事业献身的。”常凌小庄重地说。

那个工做没有尽头 因为永久有未知的奥秘

在办公室里埋头工做了一天,下班以后常凌小经常还有一些“加班项目”,却拿不到加班费,因为根本都是他处置的公益科普项目。现在年万圣节的晚上,他给孩子们做科普还特意装扮成巫师格格巫的样子,戴着尖顶帽,穿戴巫师袍,为了引发孩子们的兴趣,“小虫教师”也是够拼的。

为什么要给孩子们做科普?常凌小觉得,如今的孩子固然比起他们的童年时代物量生活好良多,很多孩子却有“天然缺失症”,而虫子是孩子领会大天然的一种更好的路子。因为虫子无处不在,它们比动物有趣,还能够察看,能够互动,他希望通过察看虫子让城市里的孩子们爱上大天然。

常凌小给孩子们讲虫豸的故事讲得妙趣横生。他讲兰花螳螂的习性,说它“美得很嚣张,是个不按常理出牌的主”,因为大部门的虫豸拟态是为了求生,为了融进情况不被发现,兰花螳螂却反其道而行之,它们“不是大剌剌地坐在绿叶上洗脸,就是惬意地在枯枝上伸懒腰,像是晓得本身颜值高似的,嚣张地展现本身的美貌,为的就是引起猎物的留意。所以有虫豸想采苦涩的花蜜,期待它的或许是一只饥肠辘辘的兰花螳螂。”

讲到蜜蜂的时候,他告诉孩子们,“若是不是因为蜂巢或本身的安危遭到威胁,蜜蜂随便不蜇人,究竟结果是玩命的事儿,蜜蜂的毒针连着内脏,若是蜇了人,那么内脏会和毒针一路留在被蜇的伤口上,那么蜜蜂本身也就活不了了。”所以,若是在野外碰到蜂巢,那么远远走开就好,若是被蜂蜇伤,要时刻察看被蜇后的反响,痛苦悲伤是不成制止的,但万一有吐逆晕眩的情况,就要及时就医,因为蜂毒是酸性的,所以被蜇的伤口要用碱性肥皂水做简单的冲刷处置。

本年炎天常凌小又去野外考察,在高丽贡山遭遇蚂蟥,遭遇银环蛇,避雨时还不忘为山里的孩子做科普。关于他来说,那几乎已经成了一种习惯。

常凌小告诉我,他走上的那条路其实很孤单很困难,做科研是一件很辛苦也很贫寒的事业,他的同窗们大大都已经改行,只要很少的人还在坚守,多年来撑持他走下去的是一腔热爱。已过而立之年,生活有时难免令人烦心,“烦的时候我就去尝试室做标本,做着做着心就静了。”那是一个虫豸学家奇特的解压之法。

不外幸运的是,他其实不孤单,他找到了同路人。常凌小的老婆和他是读硕士时的同窗,也是一名生物学研究者,两小我情投意合,野外考察他们经常同去,一路克制困难险阻,有了功效一路快乐兴奋,他们还有一个名叫虫虫的心爱女儿。还有什么比那更幸福的呢?

每天繁忙,摆设科普讲座,摆设明年的考察,“小虫博士”常凌小生活得很充分。“我那个工做没有尽头,因为永久有未知的奥秘,永久有新发现,不晓得的必定比晓得的多!”文并供图/京范儿

我来回答